Встретиться с Пушкиным. Ушел Валентин Непомнящий

|

| Литературная газета. 06.06.1993 |

Пушкин всерьез

Солнцу «не к лицу» быть серьезным, его дело — светить и радовать. Пушкин же, по слову Владимира Одоевского, — это «солнце русской поэзии», так что не пристало отягощать осмысление его творчества рассуждениями тяжеловесного свойства. Они могут быть даже вполне справедливыми и содержательными, но все равно (быть может, непроизвольно) посягают на саму поэтичность поэзии. Валентин Семенович хорошо сознавал это и, обращая наше внимание на религиозный и нравственный смысл пушкинского наследия, сторонился поучительности или наставничества в собственных размышлениях. Это не всегда удавалось, и, может быть, именно поэтому так дорожил он созданной им композицией (мы будем специально говорить о ней ниже), в которой мысль о Пушкине представлена через Пушкина.

Встретиться с Пушкиным, каков он есть и вправду, — трудная задача для читателя, для пушкиниста в особенности. Трудно отказаться от права на «собственного Пушкина». Он не твой, и ничей, он сам по себе («ты царь, живи один» — обращается он как бы к самому себе). Тебе любо, читатель, что Пушкин («как ветр») свободен: так задумайся над тем, что свободен и от тебя. Любо, что весел, легкосердечен, но в представление об этом (в упоение этим) не привнесешь ли ты своей нечистой веселости, не имеющей никакого отношения к Пушкину? Не используешь ли ты родного поэта для своей драгоценной «свободы»? Он ведь свободен не так, как ты: не «во имя свое», но нищетой духовной блажен, по заповеди Христовой. Без смирения не были бы написаны ни «Пророк», ни «Памятник».

Пушкина любят, а любя — прощают. Прощают и монархизм, и патриотизм. Стихи откровенно религиозного содержания признают хорошими. «Разрешают» Пушкину перед смертью простить врагов и умереть по-христиански. Смиряются, ради любви к поэту, со всем, что связано с ним и связано неотрывно. И дают себе тем самым карт-бланш на то, чтобы сделать Пушкина «своим» (нестрашным, веселым, Пушкиным из «Веселых ребят» подражания Хармсу). Но он гораздо серьезнее, чем тебе хотелось бы, и об этой последней серьезности (восходящей к вопросам даже не жизни и смерти, а бытия и небытия) возвестил Валентин Непомнящий

|

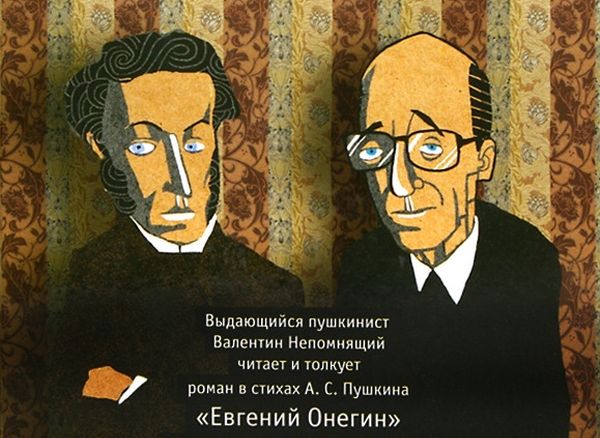

Непредвиденный «Евгений Онегин»

Всем известна «Пушкинская речь» Достоевского,в которой большое внимание уделено образу Татьяны Лариной — так что и роман должен был бы называться «Татьяна Ларина». Но для Валентина Непомнящего роман Пушкина посвящен именно Онегину, его пути, с хандрой в первой главе как с первой важной вехой и с главным завершающим моментом, где автор вдруг бросит героя «в минуту, злую для него». Но и в минуту спасительную: «В какую бурю ощущений / Теперь он сердцем погружен». Герой оставлен не на «волю судьбы», а на волю собственного сердца, и без открытого конца спасения б не было, как и для каждого из нас нет спасения без свободы. По мысли Непомнящего, Татьяна, своим признанием в любви и отказом Онегину, спасает любимого, вот главный смысл романа.

Это не бесспорно, но на то и поэзия, на то и свобода, на то и другие важные и друг друга пронизывающие смыслы произведения, которое Непомнящий считал главным произведением Пушкина и центральным — в нашей литературе.

Мысли о России

Разобщенность, готовность не слышать друг друга, категоричность пристрастных суждений и другие печальные, хорошо нам знакомые (не хотелось бы считать их «национальными») черты, были, конечно, знакомы и Валентину Непомнящему. Тем не менее он говорил «мы» так же запросто, как Достоевский писал это слово в «Дневнике писателя». В Россию он верил непоколебимо, «помогать неверию» не надо было.

Мне вспомнилось, как спросили однажды отца Николая Гурьянова: «Батюшка, а когда Россия воскреснет?». Он улыбнулся и сказал: «А она не умирала». Валентин Семенович пояснил бы: «Потому что у нее всегда был Пушкин». А потом добавил бы: «И жива, и не только будет жить, но восстанет, и это потому, что у нее есть Пушкин». Это здесь написано предположительно. Но на самом деле он много (о современности с горечью) говорил о России и о бережном к ней отношении. С неизбежностью противопоставлял Россию Западу, сквозная мысль была такова: там культура «рождественская» (главный праздник Рождество), у нас «пасхальная» (главный праздник Пасха).

Вот небольшой отрывок из статьи Непомнящего «Пушкин и судьба России»: «Он, западный человек, чувствует, что он живет в ужасном, несовершенном мире, и поэтому, мол, он несчастен. Человек пасхальной культуры знает, что живет в падшем мире, что Господь замыслил мир совершенным, и замысел этот остается, но человек превратил этот мир в падший мир. И человек не только несчастен (хотя и несчастен), а грешен. Он несчастен потому, что грешен. И вот у них, в западной культуре, культуре безусловно великой, все-таки самая главная проблема — это счастье и несчастье. А у нас главная проблема — греха, совести и вины. Ни один поэт в мире не написал: "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать" — это написал только русский поэт. И в этой одной строке больше православия, чем во многих декларациях, где на каждом шагу употребляются слова Бог, Спаситель и т.д., это не манифестация убеждений, а экзистенциальное, внутреннее выражение православного мироощущения, хотя автор, вероятно, и не думал об этом».

В этой статье Валентин Семенович говорит о современной эпохе как об эпохе испытания, искуса. Говорит, что нам нужно «держаться». «Ведь одна такая эпоха уже была, Петровская, и Россия сумела выстоять — во многом благодаря тому, что родила Пушкина. Значит, и сейчас сумеем, если у нас есть такое явление, как Пушкин».

Дерзновенная композиция

«Смерть есть главное событие в жизни человека», — сказал отец Александр Мень. И главным в размышлении о жизни Пушкина как о пути является, естественно, размышление о его завершении.

Не совсем справедливо набросились русские философы в конце позапрошлого века на Владимира Соловьева за его статью «Судьба Пушкина». Она написана с любовью к поэту, не с осуждением, и написана «по делу». Напомним главную мысль: эпиграммы, недостойные поэта, ожесточение, его недостойное, создали слишком удобную питательную среду для интриги, приведшей к гибели. Так и было. И все же это взгляд упрощенный. Эпиграммы, спору нет, недостойны, Соловьев хорошо это выразил. Но в ожесточении Пушкина была своя правда, подлежащая Божиему усмотрению, а не человеческим оценкам. Страсть, которой движим человек, может носить антиномичный характер: быть одновременно преступной и героической. Так готовность к кощунству у Дон Гуана в «Каменном госте» сопрягается с героическим бесстрашием. То же, и более глубоким образом, относится к Вальсингаму из «Пира во время чумы».

Непомнящий, автор так называемой композиции «Времена года», показывает ясность духа и собранность поэта в день дуэли. «Милостивая государыня Александра Осиповна! — приветливо, задорно читает Непомнящий записку Пушкина Александре Ишимовой — крайне сожалею...» и т.д. Тут самое главное было услышать (от Пушкина!): «Вот как надобно писать!». И вдруг становится озвученной дата: «27 января 1837 года» — день дуэли. Далее: «Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни — потом увидел в окно Данзаса, в дверях встретил радостно». Вот мелкая вроде бы деталь — Пушкин и Данзас заходят в кондитерскую, но деталь не такая уж мелкая, конечно: Пушкин знает, что делает. Шутка Пушкина, обращенная к Данзасу («Не в крепость ли ты везешь меня?») также говорит о состоянии духа. В композиции Непомнящего Пушкин в эти минуты — герой перед сражением с заведомым злом. В то же время нельзя не сказать, как, прерывая ход времени перед дуэлью, Непомнящий читает «гимн чуме» Вальсингама: и возвышенно-героически, и придавая вдруг голосу пафос ожесточения, словно открывая какую-то дверь, откуда тянет мертвящим холодом — антиномичность вполне достигается.

Первая часть («Зимняя дорога»), по толкованию самого же Непомнящего, могла бы иметь подзаголовок: «Поэт и смерть». Умирание Пушкина: мужество и правдивость. Благодарит за подтверждение, что рана смертельна. Не может без друзей, но не им себя поручает. Томится, и Непомнящий сопоставляет томление смерти с духовным томлением, читает вдруг стихотворение «Странник». Я бы так сказал: апокалиптические строки в исполнении Валентина Семеновича в XXI веке жгут сильнее... Но речь идет об освобождении: запечатлелась та ясность голоса, с которой читалось: «Спасенья верный путь и тесные врата». «Воспоминание», написанное в 1828 году, теперь, в контексте томления, звучит уместно и чуть ли не сурово. Но чтец так же идет «на свет», как и герой стихотворения «Странник».

«Данзас сказал, что готов отомстить за него: «Нет, нет, — отвечал Пушкин, — мир, мир»... Здесь стоит вспомнить то, что, конечно, имел в виду Валентин Семенович, но что не годилось (ввиду «лобовой» религиозности, если позволительно так выразиться) для включения в композицию: священник, выйдя от умиравшего Пушкина после долгой исповеди, сказал со слезами на глазах, что сам хотел бы так исповедаться перед смертью. Исполнитель идет «на свет» и выходит — к чтению стихотворения «Монастырь на Казбеке». Далее отрывок из Жуковского: «Когда все ушли, я стал перед ним...» и конец первой части.

|

Вторая часть композиции Непомнящего — «Осень» — это тема «Поэта и музы». Мы уже «по сю сторону». Удивительная находка: повторить прочтение отрывков в иной, просветленной тональности. Но и здесь драматизм — отношений с Музой. Дерзновенно сравнить Музу... с Клеопатрой, требующей расплаты за «дивную негу» жизнью самой. Вообще, мне думается, можно считать, что Валентин Семенович открыл небывалую возможность: посмотреть одухотворенно на... «эротику» Пушкина! Так в этой части композиции он читает «В Дориде нравятся мне локоны златые» и при этом так раздумчиво, так непредвиденно мирно и глубоко произносит в конце «И весь я полон был таинственной печали/, И имя чуждое уста мои шептали», что это «имя чуждое» уже не может быть именем другой девы.

Композиция «Времена года» Валентина Непомнящего достойна отдельного глубокого изучения. В ней взят «аккорд вечности». Не в плане «увековечивания» памяти поэта или его творчества, а в понимании «вечности» как причастности Тому, Кто сказал «Я есмь», Кто есть и вправду, у Кого не только «все живы» (Лк.20.38), но и всё неподдельное живо. Так начинается вдруг вторая часть, когда, с исчезновением скорби, как и в оглашаемых строках, читается «Вчера был день разлуки шумной». Здесь, конечно, подразумевается сравнение с «чашей жизни», и — в антиномичном сопоставлении с «Воспоминанием» — мысль о молодецкой полноте этой чаши у Пушкина.

Но есть, на мой взгляд, и то, что возможно лишь в художественном слове: драгоценный, «золотой» эпизод с друзьями, который «золотом вечным горит в песнопеньи». С тем же светлым задором звучат и стихи о творчестве: «Кобылица молодая, / Честь кавказского тавра» или «Как весело стихи свои вести...», где звучит и контраст с прочтением этих строк в первой части. И разве иначе, чем через самого Пушкина, передашь «темную составляющую» поэтического труда, требующую духовного преодоления? — таково звучание «Какой-то демон обладал» и «Не дай мне Бог сойти с ума».

Но — через самое веселое: «Вот как описывают мои занятия» и «Сват Иван, как пить мы станем», а также стихи и о музе-«мамушке», и прямо о Музе, и о Музе-Клеопатре — исполнитель приводит нас к «Осени», где завершающую строку «Куда ж нам плыть?...» Непомнящий не читал, а разверзал перед слушателями.

И далее — после «Пророка» — мы вдруг получаем ответ, «куда»: домой, в вечность. Домой — это «Медок» («Попутный дуэт ветер. Идет корабль»), а в вечность — это самый конец композиции: «Завидую тебе, питомец моря смелый».

«Приветствую тебя, свободный океан»

Не раз доводилось мне бывать на исполнении Валентином Непомнящим его композиции «Времена года». Он читал ее время от времени в течение ряда лет. Я застал исполнение еще и с музыкальным сопровождением (вот оно в записи). Кто-то весьма сожалел об отказе от музыки в этой композиции. Но сколь ни сильным было впечатление от ее «непрошенных» и в то же время уместных вступлений, отрадно лишний раз отдать должное пушкинисту: он ничем не хотел заслонять самого поэта. Посему к концу композиции нужно было подойти не в виде катарсиса как разрешения осуществленных драматических напряжений, но каким-то еще более возвышенным образом, на пушкинском выдохе. Без музыки это давалось лучше. Вот завершение, пауза и — легко представит читатель — взрыв аплодисментов. Но был один такой раз, когда не аплодировали. Точнее, аплодировали совсем не сразу и без лишнего воодушевления. Светло было это пережить. Нельзя не рассказать об этом, но передать, что тогда переживалось — невозможно.

Но прежде чем рассказывать о том случае, следует вспомнить — отпевание раба Божиего Валентина. От его лица было глаз не оторвать. Помните, как говорится в покаянном каноне: «...видех бо во гробе лежаща брата моего бесславна и безобразна». Тут было не так, ибо лицо покойного было и славно, и благообразно. Как легко представится каждому, кто знал Валентина Семеновича, лик усопшего был спокоен и благороден, лик не смерти, но достоинства. Более того, — на это я и засматривался — покойный явственно улыбался. Невольно вспоминались тогда слова Жуковского о лице поэта «в первую минуту смерти» и то, как звучали они в конце композиции «Времена года», как уже с легким, радостным сердцем читал Валентин Семенович: «Всматриваясь в него, мне все хотелось спросить: что видишь, друг?». Так же было и здесь, на отпевании пушкиниста, и то же хотелось спросить.

...произносит Непомнящий последние слова композиции, чуть подается вперед, к нам, к залу, смотрит вверх. Аплодисменты в тот момент все бы испортили, это всеми почувствовалось. Но надо же было что-то сделать. И все встают, все одновременно, по единодушно возникшему у каждого движению сердца. Никаких аплодисментов, и все молчат. И Валентин Семенович молчит, только смотрит перед собой «горе». И он, и все мы вместе переживаем последние слова композиции, даем им до сердца дойти:

Ищу стихий других, земли жилец усталый,

Приветствую тебя, свободный океан.

|

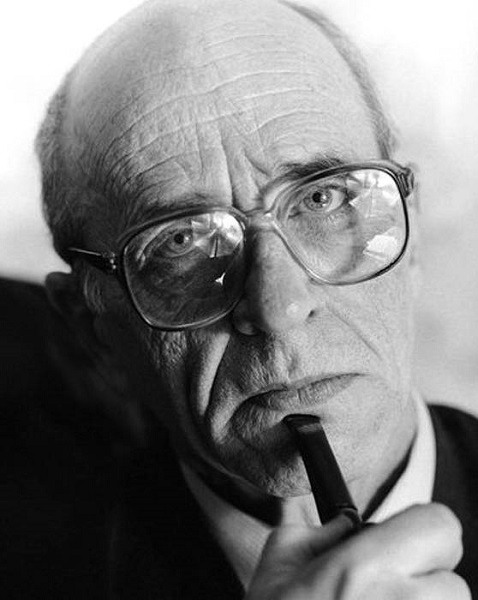

| Фото: YouTube.com |

«Искусство нужно потому, что оно необязательно»

Так было сказано Павлом Непомнящим, сыном Валентина Семеновича, давно, в возрасте 16 лет. Но зачем же нужно необязательное? Зачем нужен живописный пейзаж, если можно любоваться пейзажем природным? Зачем нужно, чтобы мысль (у поэта) рождалась «вооруженная рифмою»? — по слову Пушкина из «Египетских ночей». Плюс иные подобные и не слишком умные вопросы. Но, согласитесь, они не бессмысленны. Зачем нужно искусство? Предлагаю такую (небесспорную) формулировку: искусство — это откровение Божие в форме максимально свободной, исключающей фальшь, лицемерие или посягательство на душу человеческую. Есть откровение «через рассматривание творений» (Рим.1.20), есть прямое — через Священное Писание и опыт воцерковления. А здесь еще одно: спасение Красотой (по слову князя Мышкина), неподдельностью оной, хоть и сотворенной человеческим гением.

Фальшь отторгается искусством. Всякое же «натягивание», тенденциозность (идеологизированность, к примеру), всякая деланность, нарочитость воспринимаются как антихудожественные и отторгаются также. «В параллель» с другими откровениями так и должно быть, конечно.

И кто же, как не Пушкин, одарил нас этим откровением и этой свободой? Теперь Валентин Семенович свободен вместе с ним.