Историки напомнили о старинных русских домашних занятиях

|

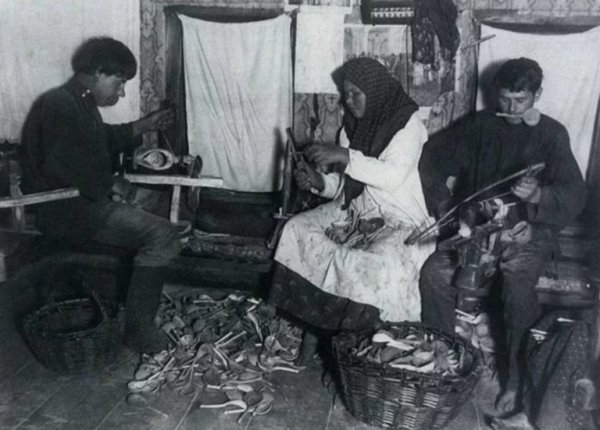

| Изготовление деревянных ложек |

Но многие были вынуждены заниматься промыслами круглый год. Это было необходимо, чтобы прокормить себя и семью из-за нехватки пахотных земель и угодий. Такие крестьяне постоянно занимались ремеслами и звались кустарями, сообщает интернет-издание «Родина».

Бить баклуши и играть в бирюльки

С давних пор про баклуши вспоминали, когда хотели указать человеку, что он бездельничает. При этом мало кто понимал, что такое баклуши. Это — заготовки для деревянных ложек. Чтобы изготовить баклушу, не надо было владеть особым умением. Ставили за эту работу тех, кто только учился у резчика. И вот за эти баклуши подмастерье еще и попрекали. С тех пор такая работа ассоциируется с бездельем.

От битья баклуш переходили к вырезанию ложек. Особенно искусные мастера работали в Нижегородской губернии. «Знатно режет: всякую, какую хошь, и касатую, и тонкую, и боскую, и межеумок, и крестовую», — пишет про разновидности ложек Павел Мельников-Печерский в своем романе «В лесах».

Здесь же, в лесах Нижегородской губернии, занимались плетением корзин и лукошек. Но этот промысел был распространен во многих губерниях. Изделия из дерева и бересты, в том числе, посуда, туеса и пестери — аналог сегодняшних рюкзаков — летом продавались на ярмарках в городах и крупных селах.

|

| Плетение корзин в селе Бор Нижегородской губернии |

Дмитрий Соколов из псковской деревни Родина и сейчас плетет корзины и мебель из ивы, которую сам же заготавливает. Производство фактически на дому, работает вместе с женой и детьми. Почти как Федор Кузькин из повести Бориса Можаева «Живой». Тот делал кошелки из ивовых прутьев, которые заготавливал впрок. Приговаривал: «Хоть узлы из них вяжи, хоть кружева плети».

У того же Мельникова-Печерского можно прочитать о видах посуды, которые работали у себя токари в Заволжье: «Тут были разных сортов чашки, от крошечных, что рукой охватить, до больших, в полведра и даже чуть не в целое ведро; по лавкам стояли ставешки (несколько чашек, складываемых вместе - прим. «Родины»), блюда, расписные жбаны и всякая другая деревянная утварь».

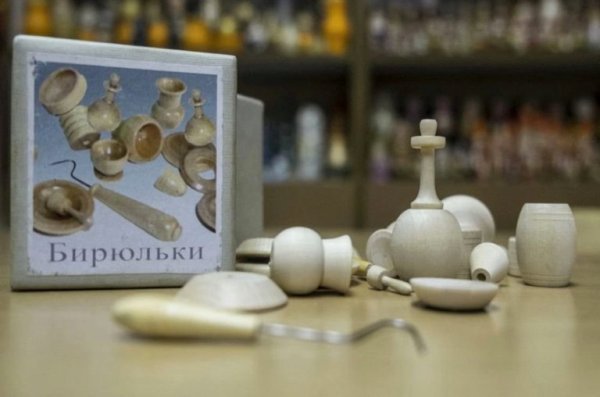

Из дерева изготавливались и игрушки. Да, до сих пор известны глиняные — дымковская, филимоновская, каргопольская… Из дерева же игрушку вырезали в Богородском уезде Московской губернии. А Подольский до сих пор известен игрушкой бабенской — по названию деревни Бабенки. Тут резчики у себя на дому вытачивали из дерева многоместные шары, пирамидки, яйца и, конечно, матрешки. А еще — бирюльки.

Эта старинная русская игра почти забыта. Про бирюльки люди вспоминают, когда говорят про какие-то пустяки. При этом бирюльки для многих такое же непонятное слово, как баклуши.

Главный хранитель местного промысла Сергей Виданов рассказывает о точильщиках, которые занимались изготовлением игрушек, а еще шахмат и шашек. По его данным, до 1913 года, то есть до начала Первой мировой, в деревнях работало около тысячи токарей.

|

| Так выглядит игра в бирюльки |

В Подольском уезде крестьяне были заняты также производством телег и саней. Работы велись фактически у себя дома. Распорядок дня тележников Виданов приводит в своей книге «Промыслы крестьян Подольского уезда Московской губернии середины XIX — начала ХХ века»: «Работать они начинают в 6 часов утра. В летнее время заканчивают в 9 вечера. С 8 сентября тележники удлиняют свой рабочий день на 1 час. Ни летом, ни зимой после обеда они не отдыхают. Чай пьют в 6 часов утра, как встанут. Завтракают в 10 часов. В 12 часов пьют чай. Обедают в 3 часа. И около 6 часов вечерний чай».

Кроме того, в Подольском и Егорьевском уездах кустари занимались изготовлением гребней, щеток, пуговиц.

Подольские кружева продавались не только в Москве, но и за границей. После революции промысел хотели закрыть, но передумали — за проданные на Запад кружева выручали столь необходимую молодому государству валюту.

Лапти

Лапти — обувь, бывшая в ходу до 1930-х годов, — изготовлялись повсеместно, но все-таки не во всех губерниях, где они были востребованы.

«Лапти дошли в цене до 1 руб. 15 коп. за пару. Появилась мода на лапти», — пишет в своем дневнике в июне 1916 года Евгений Дюбюк.

В прошлом году в белорусском Шклове на чердаке здания во время реконструкции нашли целую гору лаптей, которые пролежали там более века и почему-то не были проданы. И остались в идеальном состоянии.

В год крестьянин изнашивал от 50 до 60 пар лаптей, поэтому многие занимались плетением лаптей самостоятельно. Для этого необходимо было заготовить древесную кору — как правило, липовую. Отсюда и выражение «ободрать, как липку».

|

| Главная русская обувь до 1930-х годов |

Во многих губерниях находились центры производства лаптей. Например, в селе Семеновском Кинешемского уезда Костромской губернии лапотный промысел был так развит, что село официально именовалось Семеновским-Лапотным (теперь поселок Островское).

А в Рязанской губернии до сих пор сохраняется присказка, о которой упоминает Борис Можаев в рассказе «Путешествие в Мещеру»: «Чтобы наш рязанский лапоть да воду пропускал! Ни в жисть!»

Также на Рязанщине был распространен рогожный промысел. Крестьяне — как правило на дому — занимались плетением рогожи (из растения рогоз) для грубой ткани и кулей. Для работы использовалось и лыко с мочалом. Отсюда еще одно устоявшееся выражение: «Лыко и мочало — начинай сначала».

Правда, День лаптя каждый год сейчас отмечают не в Костроме, а в Суздале Владимирской губернии, которая когда-то славилась мастерами-иконописцами. Они работали, как правило, в крупных селах Мстере, Палехе и Холуе. Там же развивалась и лаковая миниатюра — роспись коробочек, лотков и кубышек.

|

| Пряха с детьми. Конец XIX — начало ХХ века |

Один из самых известных выходцев из Палеха — художник Павел Корин. Мастерскую его деда — Николая Илларионовича — в 1860-х считали одной из главных «семейных» палехских мастерских.

Вязание, плетение и ткачество во все времена оставались традиционными домашними занятиями. «Три девицы под окном пряли поздно вечерком» — это давно классика.

Как и расписные и резные прялки, которые сами по себе были произведением искусства. Как и кружева (вологодские, калязинские).