Олеся Николаева: Евтушенко напоминал евангельского Нафанаила, в котором «нет лукавства»

|

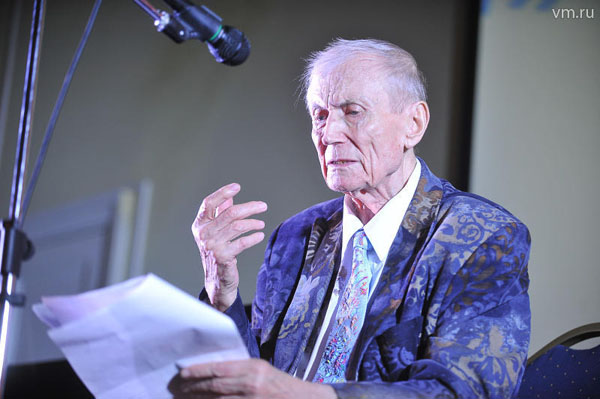

| Вручение Российской национальной премии «Поэт», 13 мая 2014 года. Фото: «Вечерняя Москва» |

Все люди, которые встретили известие о смерти Евтушенко, единодушны в одном: закончилась целая эпоха, которая называлась эпохой шестидесятников. Главным её действующим лицом был именно Евгений Евтушенко.

Я с ним была знакома очень давно: с ним водили дружбу мои родители. И я помню своё первое впечатление, когда я совершенно случайно нашла журнал «Огонёк» (мне было лет 12, наверное). Я раскрыла его, и там были стихи «Каинова печать» и «Проклятье века ― это спешка...» Они меня совершенно потрясли, потому что до этого я читала только то, что было в школьной программе, любила Пушкина, Лермонтова, Тютчева… Стихи Евтушенко я выучила наизусть, читая их себе вслух, а через несколько лет мне удалось познакомиться и с ним самим.

И далее так или иначе наши дороги с ним пересекались: долгое время мы были соседями в Переделкине, он приходил к нам в гости, и мы бывали у него в гостях. Мой муж, отец Владимир Вигилянский, освящал ему дом, и вообще Евтушенко в нашу последнюю встречу, которая произошла в конце 2016 года на Форуме Достоевского, представлял всем отца Владимира как своего духовника (правда, называл его духовник).

Он о себе писал: «Я разный ― я натруженный и праздный…» Он и правда был очень разный. Многие претензии, которые порой предъявляют ему одни, оборачиваются похвалами в устах других людей. Но очевидно одно: было в нём много непосредственного, импульсивного и… детского: безусловно, в нем жил большой ребёнок. Много подросткового, неотрефлексированного, воодушевлённо-витального, что у других людей утрачивается с годами. А он этот неистребимый интерес, любопытство, можно даже сказать, жадность и к жизни, и к людям хранил до самых последних дней. Может быть, это чувство помогло ему пережить трагедии, которые он испытал на закате жизни. Когда ему ампутировали ногу, он героически, за короткое время встал на протез, приезжал в Россию и выступал перед своими слушателями часами, не щадя сил, выкладываясь по полной: столь важным было для него общение с читателями.

|

| Вручение Российской национальной премии «Поэт», 13 мая 2014 года. Фото: «Вечерняя Москва» |

Он был очень отзывчивым человеком и многим людям помогал. Я это знаю не понаслышке. Известно, что он очень помог Бродскому, когда тот был в ссылке: писал письма итальянским коммунистам, с которыми водил дружбу, и добился, чтобы они воздействовали на верховных советских функционеров, чтобы опальному поэту сократили срок ссылки, помогал ему материально. Поддерживал он и молодых поэтов ― например, Дениса Новикова, который, к сожалению, рано погиб. У него вообще была репутация «народного заступника». Как-то раз я выхожу из калитки в Переделкине (это было в середине 80-х годов), и стоит целая группа людей, спрашивают: «Где дача Евгения Евтушенко?» Я показала, заметив, что он сейчас в отъезде. «Как жаль, у нас на него была такая большая надежда!» Оказалось, это были отказники, которые хотели эмигрировать в Израиль и решили попросить помощи знаменитого поэта в получении разрешения на отъезд.

Я и сама к нему обращалась в одной очень деликатной ситуации, когда мы скрывали у себя монаха с Кавказских гор без документов. К кому идти, как помочь? Первым, кто всплыл в памяти, был Евтушенко ― надо обратиться к нему, он что-то посоветует, поможет...

Он был человеком доброжелательным. Очень бескорыстно любил поэзию, и он её понимал. Было поразительно, когда он читал чьи-то стихи, может быть, даже неизвестного никому поэта, и его там вдруг поражала какая-то строчка, строфа, а то и всё стихотворение целиком. Он искренне радовался этому открытию, запоминал наизусть, читал всем, кто оказывался в тот момент рядом, а порой пытался этого человека найти. Более того, он мог оценить тех поэтов, с которыми у него были очень напряжённые отношения и которые его самого, мягко говоря, не признавали. Но он был способен подняться над своими чувствами, симпатиями и антипатиями и оценить эстетическую, художественную сторону произведения своего оппонента. И эта идея ― составить «Антологию русской поэзии», которой он занимался на протяжении последних чуть ли не 30-ти лет, ― была ему, конечно, не только по душе, но и по плечу.

|

| Вручение Российской национальной премии «Поэт», 13 мая 2014 года. Фото: «Вечерняя Москва» |

Я очень хорошо помню, как однажды позвала его к себе на семинар в Литературный институт. Он мне сказал: «Я к тебе приду с одним условием: я почитаю немножко, а потом пусть мне почитают твои студенты». Я это студентам передала, эта весть разлетелась, в конце концов, собрался весь институт да ещё с друзьями ― набился полный актовый зал. Евгений Александрович просил, чтобы студенты ему читали, отдавали или присылали свои рукописи, с большим интересом слушал, и вообще всё это действо, которое началось в час дня, продлилось до позднего вечера. Я, надо сказать, более трезво и даже с небольшой долей иронии слушала иные стихи ― там было много сырого, неумелого. А он забирал листки, поручил мне привезти то, что принесут для него позже, и уже через неделю я выгружала у его дома из своего багажника коробки с рукописями, в которых составитель антологии надеялся отыскать меж плевел добрые злаки.

Это доброжелательное отношение редко встречается в нашей среде. Как сказал Блок, «друг к другу мы тайно враждебны» (это преувеличение, потому что не все мы друг к другу враждебны), но к Евтушенко это совершенно не относилось. И даже его отношение к Бродскому… Бродский, можно сказать, его на дух не переносил. Он питал к нему такую активную антипатию, которая скорее выдает какие-то черты самого Бродского, чем говорит о Евтушенко: «Если Евтушенко против колхозов, то я ― за колхозы».

В какой-то момент у Евтушенко появился интерес к Церкви, он крестил сына. Но шестидесятники ― люди с особым внутренним миром, который в принципе нерелигиозен. Это люди по своей ментальности скорее «горизонтальные», чем «вертикальные»: по преимуществу экстраверты. Представления Евтушенко о Церкви были своеобразными. В частности, Евгений Александрович постоянно повторял: почему он не может читать свои стихи с амвона? Вот он их читал в синагоге, в пресвитерианском храме, в буддийском, а почему не может прочесть с амвона православного храма?

|

| Вручение Российской национальной премии «Поэт», 13 мая 2014 года. Фото: «Вечерняя Москва» |

Но с другой стороны, в нём жило христианское зерно. Он не был снобом и каждого своего читателя привечал без лицеприятия. Но окончательно прийти в Церковь у него не получалось. Его туда и тянуло, и чего-то он в церковной жизни не понимал… Помню, когда он как-то приехал в Россию, то пришёл к нам и требовал, чтобы отец Владимир написал письмо Патриарху, а Патриарх… наладил работу почты в Переделкине. Просто потому, что он, как считал Евтушенко, ― вообще самый главный.

У нас с ним были очень живые и очень бурные отношения: то мы невероятно дружили, то ужасно спорили и конфликтовали. Но, мне кажется, в бурях он как-то возрождался и воодушевлялся. Меня поражало, что он мог, расставшись с нами ночью, написать к утру стихи или статью. И этим же утром, неутомимый, поехать по разным делам ― на радио, на съёмки, на выступление, на встречу с друзьями… Он как бы распространялся по горизонтали вширь ― стихи, выступления, статьи, лекции, кинофильмы, фотографии, ― стараясь захватить собой пространство и время, сделать их своими...

Конечно, он был явлением ― социокультурным, человеческим. Можно назвать его эпонимом той эпохи ― эпохи шестидесятников, которая может быть названа и эпохой Евтушенко: уж очень у них было много общего. Но был он и явлением поэтическим: он создал особый стиль и язык. Его голос, его поэтика узнаваемы среди других поэтических голосов. Но был он и выдающимся просветителем, культуртрегером. Это и музей Евтушенко в Переделкине, который он построил на собственные деньги и куда передал как уникальные документы и фотографии своей эпохи, так и замечательные картины, подаренные ему в разное время знаменитыми художниками. Это и создание его знаменитого многотомника «Десять веков русской поэзии», это и его выступления и лекции, как в Отечестве, так и по всему миру. Он, действительно, многое сделал для придания поэзии статуса, который она должна иметь в обществе, ибо «поэт в России больше, чем поэт».

Он был человеком уникальным, штучным. В нём не было фальши, не было лести, и в каком-то смысле он напоминал евангельского Нафанаила, в котором «нет лукавства». Но возможно, он слишком долго прятался под смоковницей, которой для него была слава, любовь к людям, к жизни, к поэзии, к России.

Я надеюсь, что Господь его под этой смоковницей заметил. Заметил то детское, радостное и порой даже наивное, что виделось в нём нам на протяжении сорока лет и что мы в нём особенно любили.

Записала Мария Хорькова