Отход от веры во Христа в русском обществе XIX века

|

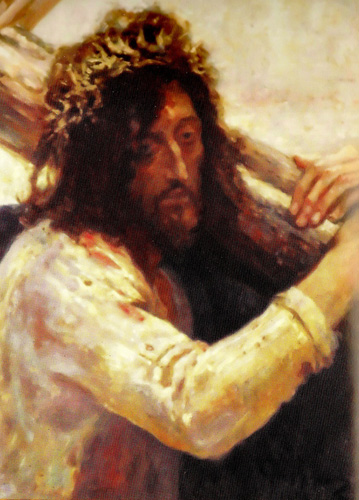

| Николай Кошелев, «Голова Спасителя» |

Бунт Ивана Карамазова

Всем, кто любит Достоевского, памятен разговор Ивана с братом Алешей — глава «Бунт» из романа «Братья Карамазовы». Формально говоря, бунт Ивана состоит в «почтительнейшем возвращении билета» Богу, в ответ на такое заявление Алеша и сказал: «Это бунт». Но «возвращение билета» есть итог развернутого Иваном обвинения Бога, резюме собранного им компромата на Всевышнего, причем компромата своеобразного, не ожесточенного против Бога, но — это главное — сострадательного в отношении к тем, кому Богом были попущены безвинные и жестокие страдания. Своеобразие речи «бунтовщика» в том и состоит, что Иван, по его же словам, Бога Самого «принимает», и слова «бунт» от Алеши слышать «не хотел бы», ибо признает: «Можно ли жить бунтом, а я хочу жить». Он и о Христе не забыл, а, напротив, все ждал, что Алеша Его упомянет; в ответ же на упоминание Иван и рассказывает свою «поэму» о Великом Инквизиторе.

Может показаться странным, но бунт Ивана — исходно — заключается не в чем ином, как в его сострадании, в характере его сострадания безвинным страдальцам. Ибо, когда он думает о них, то как бы изымает их из ведения Божиего, заслоняет собой от Божьего о них попечения и себе одному приписывает право им сострадать. Что и говорить, примеры, приводимые Иваном Федоровичем, вызовут содрогание у всякого нормального человека, и нужна крепость веры, закалка в ней, чтобы не забыть о Боге при знакомстве с ними. Но с нехорошей радостью встречает Иван Алешино слово «Расстрелять» —в завершение, как вы помните, рассказа о мальчике, затравленном собаками. Не мечталось ли Ивану именно это и вырвать у брата, как вот Грушеньке мечталось «проглотить» младшего Карамазова? Алеша, однако, не забывает о Христе, а брат его помнит о Спасителе ернически: «А, это «Единый безгрешный» и Его кровь! Нет, не забыл о Нем и удивлялся, напротив, все время, как ты Его долго не выводишь, ибо обыкновенно в спорах все ваши Его выставляют прежде всего». Далее следует «поэма».

Заметим, что не Достоевский — автор легенды о Великом Инквизиторе, но его герой. И если Инквизитор Ивана (в высшей степени) соответствует человеческой реальности, то Христос Ивана, помимо отдельных черт (молчания, к примеру), не соответствует реальности Богочеловеческой. Христос в «поэме», в ее конце, целует Инквизитора и тем самым выказывает и ему сочувствие... кому? властолюбцу, присвоившему себе право делать людей «счастливыми». Христос евангельский властолюбцев не жаловал и «невежливо» их обличал. Иван искренен, уязвленность его чужими страданиями искренна, но в сердце своем он забыл о Христе. Если же и помнит о Нем, то совсем не так, как Алеша.

Так уже Радищев забывал о Христе и «отбирал» у Него право на сострадание, когда писал в «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Продолжение этой фразы, в самых первых его словах, кажется дельным: «Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека». Однако далее: «и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы...»Затем у Радищева следуют упреки «природе», отыскание «утешителя» в самом человеке... — не станем продолжать. Для нас важнее Белинский. Не горел ли состраданием к людям и «неистовый Виссарион»? А Христа поносил... впрочем, мы еще вспомним о том, как отрешился он вдруг от поношения.

Неслучайно неоднократное подчеркивание Иваном любви к человечеству у его Инквизитора, неслучайно и завершение его поэмы:

« — <...> Пленник уходит.

— А старик?

— Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее.

— И ты вместе с ним, и ты?— горестно воскликнул Алеша. Иван засмеялся». (выделено мной — А.М.). Алеша догадался, а Иван догадку смехом «замазал».

При всей искренности, при всех горячих сердечных порывах, сострадание к людям, отвергающее Живого Христа («Нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда» — Ин 12.8), чревато хуже, чем отходом от веры во Христа — чревато подменой веры, при которой вернуться к правде Христовой становится почти невозможным. Ибо лже-Христос «любви к человечеству» — это Великий Инквизитор, не меньше.

Мы видим по Ивану Карамазову, что не только «из сердца человеческого исходят злые помыслы, убийства» и пр. (Мк.7.21), но что и лучшие помыслы, и лучшие движения сердца человек способен обратить против Бога, в отторжение от Церкви и в итоге — во зло. Русский человек (по крайней мере, в то время) на соблазн комфорта не поддался бы, но на призыв к самоотвержению ради... «любви к человечеству», «служения народу» — откликнулся! в том и заключалась трагедия. Об Иисусе Христе не забывали при этом... но как?

Стихотворное свидетельство Семена Надсона

Обыкновенно творчество поэта крепко связывают с его биографией, письмами, признаниями в дневниках и пр.. Мы будем говорить о стихотворении Семена Надсона (1862 — 1887), представляющем собой уникальное сердечное признание, уникальное свидетельство отхода от традиционной веры. И в этом случае следует, на наш взгляд, как раз отрешиться от личности автора и горестной его судьбы. Он умер от туберкулеза в возрасте 25 лет. Уже после создания стихотворения «Я не Тому молюсь,...» (1881) (предмета нашего рассмотрения) и за несколько лет до смерти он пишет письмо из-за границы, которое часто приводят и в подробных, и в кратких биографиях поэта: "Пасха бывает всюду, будет она и здесь, в Ницце, но Христос воскресает только в России, так мне, по крайней мере, сдается. Я всегда нашу Пасху любил, нельзя не увлечься теплотой и равенством, которые она хоть на несколько минут вносит в людские отношения". Из этих слов несомненно следует, что Надсон сохранял в своем сердце живое, восходящее к детским впечатлениям, религиозное чувство (хоть и с удовольствием от «равенства»). По известным биографическим данным нельзя заключить, приобщился ли он Христовых Таин перед (мучительной) смертью. Но, терял ли он сам (окончательно) традиционную веру или не терял, вернулся к ней или нет, личная судьба поэта не мешает его стихотворению быть свидетельством поколения, стихотворной «фиксацией» того, что происходило в сердцах многих и многих молодых людей, в России второй половины XIX века — так искренни эти строки.

Я не Тому молюсь, кого едва дерзает

Назвать душа моя, смущаясь и дивясь,

И перед кем мой ум безмолвно замолкает,

В безумной гордости постичь Его стремясь;

Я не Тому молюсь, пред чьими алтарями

Народ, простертый ниц, в смирении лежит.

И льется фимиам душистыми волнами,

И зыблются огни, и пение звучит;

Я не Тому молюсь, кто окружен толпами

Священным трепетом исполненных духов

И чей незримый трон за яркими звездами

Царит над безднами разбросанных миров, —

Нет, перед Ним я нем!... Глубокое сознанье

Моей ничтожности смыкает мне уста, -

Меня влечет к себе другое обаянье –

Не власти царственной — но пытки и креста.

Мой Бог — Бог страждущих. Бог, обагренный кровью,

Бог-человек и брат с небесною душой, -

И пред страданием и чистою любовью

Склоняюсь я с моей горячею мольбой!…

Мы словно присутствуем в самый момент отхода от того, что, скажем так, было воспринято через няню, приведшую мальчика в храм, и в детском сердце годы сберегалось. Еще у «фимиама» «душистые волны», еще «и зыблются огни, и пение звучит», еще сохраняется представление о «священным трепете», хоть уже и не у тебя, а у «духов», еще сохраняется представление о Боге как о Царе, хоть уже и с излишней «масштабностью» «разбросанных миров», позволяющей забыть, что Он — Царь и над тобою. Более того, твое сердце оказывается вправе на «безумную гордость» и на то, чтобы замкнуть свои уста не из смирения (годного только для народа — до «простирания ниц»), а от неприязненного, по сути, «сознания своей ничтожности» . Последнее могло бы обернуться установкой Раскольникова «Тварь я дрожащая или право имею?». Но в данном случае происходит иначе: сердце вспоминает о Христе — как о Том, Кто близок тебе, о Христе страждущем и состраждущем и, значит, как о «брате с небесною душой»... тут-то и входит сатана. Ибо подлинный Христос — не брат, а Царь. Не говорим уж о бессмысленности «горячей мольбы» в обращении к тому, у кого нет «власти царственной» — о чем же мольба? и будет ли исполнена?.

Важней всего — «другое обаянье». Первое из этих двух слов можно считать лицемерным, ибо оно 1) ложно уравновешивает отношение к Вседержителю с отношением ко Христу только как к Великому за людей Страдальцу; 2) предваряя слово «обаянье», представляет дело так, будто и в первом случае было «обаянье», какового вовсе уже не было, а была одна гордость. Но второе из этих двух слов — правдиво! тут и вправду ведь «чары», не иначе.

Христос в русской живописи ХIХ века — не Царь

Тому («чарам») есть удивительно наглядная иллюстрация — живописный этюд Ильи Репина «Несение креста» (1898)

|

| Несение креста |

Покойная задумчивость этого лика, в который столь многое вложено художником, располагает так сильно, что и не захочешь отнестись к нему критически. Но чары пропадают, как только взглянешь на лик Туринской Плащаницы

|

| Лик Плащаницы |

Мы видим здесь Царя. Несомненно, перенесшего жесточайшие страдания, но — Царя. Надсон «пытку и крест» отстранял от царственности, а на лике Плащаницы она очевидна. В то же время в этюде Репина Христос лишен царственности. Можно, правда, подумать, что в живописном изображении она просто вообще невыразима — Христова царственность. Однако вспомните «Динарий кесаря» Тициана и согласитесь, что выразима.

Итак, мы переходим к наиболее наглядному свидетельству отхода от веры во Христа «как Царя и Бога» (крещальная формула, как помнит читатель) — живописному. Материала здесь так много, что очевидна необходимость ограничиться небольшим количеством примеров. Всем памятен светлый облик Христа у Василия Поленова, и, я думаю, все согласятся, что Христос Поленова не мог бы сказать ни единого слова «со властию» (Лк.4.32). Другой полюс, лишенный света — Иисус Николая Ге в картинах «Что есть истина?» (1890) и «Голгофа» (1893). В этих произведениях Христос «обезбожен» уже максимально. Вспомним теперь знаменитую картину Ивана Крамского «Христос в пустыне» (1872)

|

| Христос в пустыне |

Известно, каким трудом и какими страданиями далась художнику эта картина — см. например, статью об этом в «Татьянином дне». Приведем из нее отрывок, описывающий споры вокруг картины на выставке: «Где-тоЮ почти над самым ухом, забасил Стасов: «Это жестокая ошибка — изображение Христа затруднённого! Нет! Нужен Христос действующий, совершающий великие дела, произносящий великие слова!». «Да что Вы такое говорите, Владимир Васильевич! — не прек

Ращая разговаривать с критиком, Гаршин жал руку Крамского. — Здесь выражение громадной нравственной силы, ненависти ко злу и совершенной решимости бороться с ним. Христос поглощен Своею наступающей деятельностью. Он перебирает в голове всё, что он скажет презренному и несчастному люду... Друг мой,как Вы нашли такой образ?». «Я знаю, большой нужен риск, чтобы браться такие задачи. Мирового масштаба герой требует и подобной картины...». Итак Христос всего лишь... «мирового масштаба герой». Но не Царь.

Мог бы Христос Крамского сказать притчу, в которой человека, одетого не в брачные одежды, выбрасывают «во тьму внешнюю»? или заметить ученикам: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то» (Ин.13.13)? Мог бы хоть слово сказать о Своей Божественности? (в Евангелии имеется 39 мест, где Иисус говорит о ней). Нет, при всей значительности образа, он «горизонтален».

Но оставим «прогрессивных» художников и обратимся к академику живописи Григорию Семеновичу Седову (1836 — 1884), писавшему картины на исторические сюжеты и более всего известному по картине «Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем» (1882). В 1869 году он написал картину «Христос в темнице»

|

| Христос в темнице |

Обращает внимание левая рука Христа, собравшая в кулак складки одежды. Перед нами человек, перебирающий в уме пройденный путь и подтверждающий сам себе (хоть он и не сомневается) правильность давно уже сделанного выбора, а также правильность теперешних своих установок. О царственности и речи быть не может, это деятель.

«Глава движения»

Мы переходим к рассмотрению той безумной мечты наших предков, о которой говорилось в статье «Илья Репин и соблазн революции». Речь пойдет сначала даже о первой половине позапрошлого века, о 1840-х годах, кружке Белинского. Приведем знаменитый рассказ Достоевского о Белинском из «Дневника писателя» за 1873 год: «Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукою и экономическими началами, но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота, Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «Жизнь Иисуса», что Хистос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

— Да знаете ли вы, — взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился»), обращаясь ко мне, — знаете ли вы, что нельзя засчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского<…>.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, –каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него всё лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он опять на меня, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-е-ет! — подхватил друг Белинского (Я помнгю, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) — Ну нет, если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движенью и стал во главе его...

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними». (Встать во главе нельзя же было сразу позволить!).

Та идея, что дело революции есть «дело Христово», что Иисус — это вождь «угнетенного народа» (так Репин говорил в связи со знаменитой картиной А.Иванова — см. упомянутую статью), соединяла дорогой сердцу образ с жаждой перемен, «новой жизни». Несмотря на очевидное, казалось бы, безумие и несоответствие Евангелию (есть статья об этом в журнале «Фома»), эта идея жива до сих пор — ее серьезно обсуждает, к примеру, современный британский интеллектуал Терри Инглтон. Есть и наглядная её иллюстрация —в виде плаката:

|

| Плакат |

Плакат создан в 1969 году кубинским художником Альфредо Ростгаардом (Alfredo Rostgaard). Источником вдохновения для художника послужила фраза колумбийского священника Камило Торреса Рестрепо (Camilo Torres Restrepo): «Если бы Иисус жил сегодня, то Он был бы партизаном»

Но вернемся в Россию XIX века. Отрицание Церкви, пренебрежение к Церкви сопровождалось усилением мечты о Христе. Последняя хорошо видна в приведенных выше словах Стасова или Гаршина о картине Крамского . Многие революционеры «сущность христианства» видели в борьбе с «угнетателями», им оправдывалось даже цареубийство. Характерно высказывание Андрея Желябова из показаний на суде:«Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю... Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без дела мертва есть, и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых и если нужно, то за них и пострадать…».

Хуже всего то, что в революционеры шли чистые душой молодые люди. Это горестно переживал Достоевский, который сумел сказать о современной ему молодежи со жгучим состраданием. Вспомним, что, по мысли писателя, и Алеша Карамазов должен был примкнуть к революции в предполагавшемся продолжении романа.

Замечание об отлучении Льва Толстого от Церкви

Христос Льва Толстого насильно лишен писателем права быть Богом и творить чудеса, за Ним оставлено только право быть великим Учителем. Спрашивается: если писатель сам себя позиционирует отрицающим веру в Божественность Христа и, соответственно, веру в Церковь, более того, приобщает к этому неверию и других людей, издает, наконец, свое «Евангелие», то почему бы Церкви не констатировать и от себя заявленную самим же писателем пропасть между ними? В книге Павла Басинского «Святой против Льва» (М. 2013) очень внятно показано, что никакой анафеме Лев Николаевич предан не был и что формулировка отлучения была самой мягкой, а именно оставляющей возможность возвращения раба Божия Льва в Церковь.

Никому до этого не было (и, увы, зачастую нет) дела. Констатация факта чуждости Льва Толстого Церкви вызывала (и по сей день вызывает) глубокое возмущение: разве можно отлучать??

Так вот в связи с этой реакцией нельзя не заметить следующее. Ну отлучила плохая Церковь твоего хорошего Льва Толстого — что же ты возмущаешься? Она ведь плохая, плохо и сделала — ты-то что хочешь? Вопросы в воздух. По моему убеждению, мы здесь видим невольно обнаруживаемое сыновство Церкви! Разве может мать взять и бросить свое дитя! — возмущение ровно такое. Значит, несмотря на все обличения и на всё отчуждение (и на всю уверенность, в частности, что в Церкви Христа не встретишь), наши соотечественники в глубине души сохраняли чувство сыновства той, без которой и вправду немыслима наша история и жизнь наша.

Кто кого заслонял

Русский культурный человек считал (и теперь нередко считает), что Церковь обрядами («фимиамом»), а также золотом, украшениями, торжественными службами и пр. — заслоняет Христа. Почему же для сонма новомучеников и исповедников российских Он не только не был «заслонен», но имел для них столь большое, столь живое, если можно так выразиться, значение, что священномученик Вениамин Петроградский писал в письме из тюрьмы, где дожидался расстрела: «С Ним всегда и везде хорошо»? Почему (вопрошание к стороннему Церкви человеку), замечая свет в церковных людях (такие ведь встречаются), вы не удивляетесь их приятию «фимиама», золота, украшений и продолжительных торжественных служб? И не обращаете внимания на то, что расположенность их (светлых церковных личностей) к «перегруженной внешней стороне» веры ничуть не вредит им... а, может, напротив, помогает?

Все встает на свои места, если «разрешить» и «внешней стороне» быть осмысленной, имеющей к Богу Живому следующее живое отношение: без нее не будет благоговения. При отсутствии оного в сердце человека вера его «направлена мимо», если и совсем не мертва. А при наличии «внешняя сторона» веры лишь приближает ко Христу. Если же априори считать «внешнюю сторону» только внешней и твердо стоять на своем чувстве права так смотреть, то человек лишь останется при оном чувстве, он «право имеет». Так Лев Николаевич не смог обрести веру (как ни старался после смерти любимой тети — в упомянутой книге П.Басинского об этом подробно рассказано) . Его вера не устояла под «локомотивом ума», а уж от права на свой «локомотив» Толстой не стал бы отказываться.

И заслонил собою Христа, заслонил веру и Церковь. Дело было не столько в его учении, сколько в самой личности Толстого. Он дал пример, создал живой прецедент: можно быть нравственным и к себе взыскательным человеком и к Церкви не иметь никакого отношения!

Завершение пути

Все помнят строки Александра Блока «В белом венчике из роз /Впереди Исус Христос», которыми заканчивается поэма «Двенадцать», этот «гимн революционной чуме», по выражению одного пушкиниста. Но не всем известно, что Блок не хотел их записывать (Христа не любил), но не смог противиться той силе, которая их навязала. В дневниковой записи от 19 марта 1918 года поэт делает соответствующее признание: «Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь «Иисуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак». Тот дух, который подвиг поэта на создание «Двенадцати», словно сказал ему: «Революция свята. Освяти ее именем Христа, это лучше всего».

Поэма Блока Христовым именем венчает долгий путь служения лже-Христу революции, путь к катастрофе русской культуры и всей России. В обличье Христа бес подводит к пропасти и толкает в нее. Но торжествовал он только по глупости, ему было невдомек, Чья совершалась воля.

Что теперь

Мы живем во времена многих развитых «измов»: демократизма, гуманизма, гедонизма и плюрализма. Толерантность не рифмуется, отнесем ее к плюрализму. В такой идеологической атмосфере, разделяемой и христианскими западными конфессиями, отношение к Иисусу Христу как к Царю предстает оскорбительным как для объекта почитания, так и для субъекта. Посему широко распространенным является весьма упрощенное (порой до пошлости), так что и ересью назвать его было бы «много чести» (хотя это, конечно, неоарианство) следующее представление об Иисусе Христе: самый хороший был человек, всех любил, ко всем был приветлив, всех принимал такими какие есть, никого не осуждал. В частности (в силу демократизма), панибратство Христу при таком настрое — более, чем естественно. Напомним, как выразительно оно проявилось в известном фильме Мэла Гибсона «Страсти Христовы», где Симон Киринеянин не только сам несет крест, но и Христу помогает идти на Голгофу — поддерживает Его, обняв сильной рукой и даже словом ободряя...

|

| Эпизод из фильма Гибсона |

Впрочем, нельзя не признать, что фильм Гибсона был бы достоин отдельного обсуждения: при кардинальных неудачах (прежде всего, демократичности Иисуса Христа), многое в нем выражено верно и сильно — главное, то, что Ему по-настоящемубыло больно, и что ненавидели Его по-настоящему. Произведение берет за живое. Мы видим, таким образом, что и в западном мире живет горячая вера. Живет и неподдельное благочестие, и, несмотря на всю справедливость наблюдений А.И.Осипова касательно католичества, в католических храмах чувствуется порой — благодать! Ты как бы «ничего не можешь поделать»: в Ассизи, например, благодатно.

Но, увы, живет и профанация: современное искусство, с его неразборчивостью в средствах, впущено в храмы. Встречаются и просто дикие вещи. Так, рядом с собором в Любеке на симпатичном бронзовом бревнышке сидит симпатичнейший, с блестящими натертыми рожками, закинувший ногу за ногу, бронзовый чертик величиной с десятилетнего веселого паренька. Не берусь утверждать достоверность пересказа, но однажды в самолете высокому (в католическом мире) лицу стюардесса предложила бокал вина; лицо в ответ пошутило: «Не могу. Шеф близко» — и слегка махнуло рукой к иллюминатору, в сторону облаков. Читатель вправе отнестись к приведенному примеру спокойно и не увидеть в нем ничего предосудительного, но, на мой взгляд, коробит в нем не что иное, как добродушное «шеф», демократическая составляющая.

У нас, слава Богу, не так. Христос для нас — Царь и вправду. Я имею в виду православных верующих. Впрочем, в 1980-е годы, в Москве, мне встретились строки одного тогдашнего православного барда: «Если брату ты не рад,/ Как же Богу будешь брат?». Складно, ничего не скажешь, и весьма выразительно, «дальше некуда». Однако, в Москве существуют приходы именно с этим настроем: там в воздухе носится, что выше всего — человеколюбие. На вопрос: «А чем оно плохо, человеколюбие?» можно ответить: «Если оно и вправду выше всего, то непроизвольным панибратством Христу». Носители оного никогда, понятно, в том не признаются, но Христос для них — как мечталось Надсону — это «брат с небесной душой», а «Царь» — нет, такому слову и места быть не должно. «Монархофобия», принятая в отношении Царя земного, непроизвольно распространяется и на Царя небесного. Однако тема спаянности между панибратством Христу и установкой «долой самодержавие!» — это отдельная и сложная тема.

Заключение

Сорок лет ходили евреи по пустыне, пока не ушло поколение, отравленное египетским рабством. Нам потребуется, наверное, больше. Преступления против человечности, поругание святынь на позор не выставлены. Бывшие преподаватели научного атеизма преподают религиоведение. Перуны Ленина отнюдь не сброшены. Школьников побуждают думать о достижениях советской власти, а не об «ошибках» —своими именами не называемых. «Связь времен» тем самым остается разорванной, и коммунизм молчаливо заменен маммонизмом.

Но в Церкви (хотя только в Церкви) живет переосмысление прошлого. И если сознаешь в себе отравленность тем, что стало уже «давно прошедшим», то признаков отравы в молодежи — с радостью — не замечаешь. И говоришь себе, что Церковь живет, закваска есть, а дело это Божие — когда она вскиснет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции