Отречение или отрешение? К годовщине падения монархии в России

|

| Часовня святых Царственных страстотерпцев на привокзальной площади Пскова |

Сердце не останавливается

Философ Иван Ильин в обстоятельном размышлении «Почему сокрушился монархический строй в России» пишет, в том числе и о Николае II. Будучи сторонником крепкой монархической власти, философ убежден, что в критической ситуации Государь обязан бороться за власть: «Династическое звание есть призвание к власти и обязательство служить властью. <…> одностороннее отречение самого обязанного невозможно». Он приводит примеры как бы в укор Государю: Петр во время стрелецких бунтов, Николай I во время восстания декабристов и др. И вдруг оказывается, что сказанное в укор — это риторический прием по отношению к мысли о жертвенности: «Когда созерцаешь эту живую трагедию нашей Династии, то сердце останавливается и говорить о ней становится трудно. Только молча, про себя, вспоминаешь слова Писания: «яко овча на заколение ведеся и яко агнец непорочен прямо стригущего его безгласен»…»

Увы, обыкновенно у нашего соотечественника при мысли о том, что произошло 2 (15) марта 1917 года, сердце не останавливается, и осуждать Царя ему не трудно.

Отстранение от правды в рамках «традиции»

В отношении Николая II у современных историков вполне сохраняется «традиция» избегать исторической правды, хотя уже тридцать лет, как ничто их к тому не обязывает. Яркий пример — книга Сергея Фирсова «Николай II. Пленник самодержавия» (ЖЗЛ, 2010). Хулой на самодержца эту книгу не назовешь, она написана в нормальной тональности и претендует на благожелательность. Но в ней сохраняется взгляд на Царя как на слабого, несостоятельного правителя. Что же касается отречения, в этой книге нет ни слова о реальной подготовке к крушению, совершавшейся в течение продолжительного времени перед 1917 годом многими враждебными власти силами: ни о широком сознательном распространении клеветы на Царскую Чету в 1910-е годы, ни о враждебности Государственной Думы верховной власти, ни о наличии заговоров, ни о предательстве армии. Фирсов доверяет «манифесту об отречении» как достоверному документу и вопрос о насильственном характере отказа Императора от власти совсем не рассматривает. В этом плане примечательна фраза историка: «О наивности или, наоборот, о политической корысти и "подлости" забывших присягу генералов однозначно судить нельзя — революция живет по своим законам, в основе которых — эксперимент и сумма случайностей, часто оцениваемых в суете и спешке». Это единственное место в книге, где говорится (без употребления этого слова) об имевшем место предательстве — лишь затем, чтобы вовсе не ставить так вопрос. Автор видит в революции «стихию», попущенную слабым монархом. Интересно, что Фирсов цитирует и Георгия Каткова, и Сергея Мельгунова (известных эмигрантских историков, посвятивших февральской революции специальные труды), но лишь ради негативных оценок Императора, не обращая внимания на кардинально иное описание событий у этих авторов. Историк никого не оспаривает, он лишь отстраняется. И это отстранение — от правды.

Западня

Солженицын в «Красном колесе» изображает Царя безвольной овцой, обремененной властью. Пишет, что Император «революцию проворонил». Но о многих изменнических планах Царь был осведомлен. На все предупреждения отвечал: «Надо дождаться победы». Он не учел лишь измены в армии. Иван Солоневич писал:«Это предательство можно было бы поставить в укор Государю Императору: зачем Он не предусмотрел? С совершенно такой же степенью логичности можно было бы поставить в упрек Цезарю: зачем он не предусмотрел Брута с его кинжалом?».

Принято считать, что Царь отправился в Псков 1 марта 1917 года по собственной воле, после задержки поезда на станции Малая Вишера. Однако, при внимательном рассмотрении, нельзя не признать, что императорский поезд был туда загнан. Генерал Н.В. Рузский, главнокомандующий Северным фронтом, штаб которого находился в Пскове, фактически арестовал Императора: Государь не мог связаться ни с кем без его ведома и контроля. И если 1 марта он вынуждал Царя согласиться на так называемое «ответственное министерство», то с утра 2 марта речь шла уже об отречении.

|

| Император и Рузский |

Впоследствии, тревожась о своей репутации, Рузский постарался оставить воспоминания, из которых бы следовало, что его общение с Государем не выходило за рамки достоинства и приличия. Приведем отрывок из разговора Царя с Рузским по воспоминаниям С.Н. Вильчковского : «Основная мысль Государя была, что он для себя в своих интересах ничего не желает, но считает себя не вправе передать все дело управления Россией в руки людей, которые сегодня, будучи у власти, могут нанести величайший вред родине, а завтра умоют руки, "подав с кабинетом в отставку". "Я ответствен перед Богом и Россией за все, что случилось и случится, — сказал Государь. <…> Я никогда не буду в состоянии, видя, что делается министрами не ко благу России, с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не моих рук дело, не моя ответственность". Рузский старался доказать Государю, что его мысль ошибочна, что следует принять формулу "Государь царствует, а правительство управляет". Государь говорил, что эта формула ему не понятна, что надо было иначе быть воспитанным, переродиться, и опять оттенил, что он лично не держится за власть, но только не может принять решения против своей совести и, сложив с себя ответственность за течение дел перед людьми, не может считать, что он сам не ответствен перед Богом».

Не прошло и часа после этого разговора, как, по словам Рузского, Государь согласился! Выходит, перестал быть воспитанным так, как был воспитан, и переродился?

Известно, что Царь дал согласие в тот вечер лишь на то, чтоб Родзянко составил и возглавил кабинет, за исключением трех министров, назначение которых оставалось бы за Императором: военного, флота и иностранных дел. У Рузского об этом ни слова. Более того, в противоречие с собственным правдивым рассказом, Рузский приводит, якобы со слов Императора, следующую, ни с чем не сообразную, мотивацию согласия: мол Император согласился, поскольку Рузский и Алексеев согласны в данном вопросе, а они ведь обычно не сходятся.

|

Иван Ильин, признавая, что отказ от власти связан для Романовых с нежеланием гражданской войны, пишет слишком общо: «Династия в лице двух государей не стала напрягать энергию своей воли и власти». В отношении Императора это решительно несправедливо. Государь сделал все, что мог, и — как мы только что видели — держался до конца. Совершенно другая ситуация — с отречением Великого князя Михаила Александровича.

Реакция генералов была мгновенной

2 марта утром перед Государем был поставлен вопрос об отречении от престола. Генерал А.В. Алексеев, в Ставке, узнав об этом, запросил мнение главнокомандующих фронтами. В его запросе есть прямое указание на желательность поддержки (что лишний раз свидетельствует о его измене). Важно и то, как быстро ответили генералы — так, как и хотел Алексеев. Нельзя не согласиться с П.В. Мультатули: объяснение такой быстроте может заключаться лишь в предварительном сговоре. По устоявшейся версии, эти телеграммы и послужили решению Государя отказаться от власти. Уже только это обстоятельство (измена верхушки армии) исключает возможность говорить о «добровольном отречении».

|

О подложности «Манифеста»

В 2016 году журнал «Историк» представил объемную публикацию «Акты отречения». Она претендует на авторитетность (ее участники — архивист З.И. Перегудова и историк Ф.А. Гайда). При всей серьезности и трезвости рассмотрений, в них нет и речи о подложности манифеста (или акта) об отречении: такая постановка вопроса отвергается как измышленная. Вместе с тем существует наглядное и, на мой взгляд, неоспоримое свидетельство подложности документа.

Оставим в стороне внешний вид «манифеста», никоим образом не соответствующий документам государственной важности, его странную «шапку», особенности текста и авторство. Обратимся лишь к подписям под двумя экземплярами «акта» (опять же, не беря в рассмотрение подчистки на указаниях времени составления). Подписи «Николай» и текст графа Фредерикса на обоих экземплярах совпадают в точности!

|

| Подписи Николая II (красным и черным) |

|

| Наложения текстов Фредерикса (исследование Андрея Разумова) |

Предъявленное может означать лишь одно: каждая из подписей не является подлинной, но должна быть копией с некоего подлинника (подробнее об этом см. исследования Андрея Разумова и книги Константина Капкова «Царский выбор» (М.2019) и «Духовный мир Императора Николая II и его семьи» (М.2017)).

А как же запись в дневнике Государя?

|

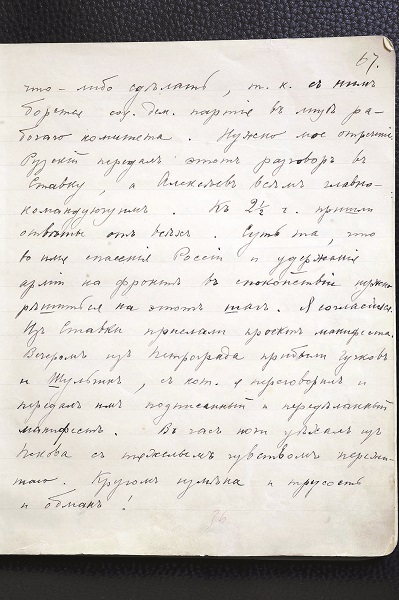

| Отрывок из дневниковой записи Государя от 2 марта 1917 года |

Почерк Царя так ясен, что читать нетрудно: «Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман!». П.В. Мультатули предполагает возможность подделки дневника, в то время как запись «Кругом измена и трусость и обман!» не вызывает сомнений в достоверности. Загадка.

Как бы то ни было, ввиду подложности «манифеста», Государь его не подписывал.

Отказ от власти

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что происходило в действительности 1-2 марта 1917 года в Пскове. Все затянуто ряской подлости.

По гипотезе историка Владимира Лаврова, Государь, непреложный сторонник законности, мог подписать (уничтоженный заговорщиками) документ об установлении законной возможности отречения: «... Император обладал большой властью, позволяющей ему сначала издать Манифест (Указ) Сенату, в котором прописывалась бы возможность отречения за себя и своего наследника, а затем уже издать сам Манифест об отречении. Если такая фраза или фразы были, то Николай II подписал такое отречение, которое могло не означать немедленного отречения. На составление Манифеста Сенату потребовалось бы хоть какое-то время, а затем снова надо подписывать уже окончательное отречение, оглашать и утверждать его в Сенате». Понятно, что заговорщиков это никак не могло устроить.

По мысли П.В. Мультатули, можно утверждать, что какое-то согласие Императора на отказ от власти было им дано, поскольку он остался жив. Известно, что планы убить Царя вполне существовали, в частности, о таком плане говорил в эмиграции Гучков. При этом угроза смерти не могла служить для Царя мотивацией: он боялся не смерти, но смуты.

Есть и косвенные свидетельства. Сам Государь, несомненно, связывал происшедшее со своим решением, за которое нес личную ответственность перед Богом. Прощание с офицерами Ставки, перед отъездом из Могилева (8 марта 1917 года) Царь начал со слов: «Сегодня я вижу вас в последний раз. Такова воля Божия и следствие моего решения». Чувство личной ответственности за отказ от власти Государь сохранил и в заточении. Особенно тяжело ему было узнать о заключении Брестского мира — см. воспоминания Пьера Жильяра.

Отказ Императора от власти был жертвой Отечеству, ради устранения возможности междоусобной брани во время Великой войны.

В размышлении об отрешении Царя от власти историк Константин Капков предлагает вспомнить заключение мира с Японией в августе 1905 года. Император принял решение о заключении мира как волю Божию. Он пишет в дневнике 18 августа 1905 года: «Сегодня только начал осваиваться с мыслью, что мир будет заключен и что это, вероятно, хорошо, потому что так должно быть!». Государь собирался продолжить войну: все было готово для победы, он совсем не ожидал, что японцы примут наши условия мира. Как и для многих, отказаться от продолжения войны было для него тяжело. Как исполнение воли Божией было для Государя и принятие на себя Главнокомандования осенью 1915 года. Капков считает, что Царь смирился с происшедшим, оказавшись в Могилеве 3 марта 1917 года и став в ближайшие дни свидетелем общего ликования по поводу его отречения. Предпринимать что-либо для возвращения к власти было бессмысленно, ибо царь может править лишь верноподданными. Но главным было то, что воля Божия стала Царю ясна! Эта воля — не только о нем, но и обо всем нашем народе. Господь отпустил нас — «на сторону далече».

|

| «Державная» икона |

Заключение

В литературе, связанной с царской темой, встречается один эпизод, за достоверность которого я не поручусь. Нам важен не столько он сам, сколько реакция на него. Эпизод такой. Императору говорят: «Ваше Величество, есть надежное средство полностью избавиться от революционной заразы. Но для его применения нужно был готовым пожертвовать десятками тысяч человек, не более, чем девяносто». Государь отвечает: «Не стану его и рассматривать. Как христианин я не могу пойти на такие условия». Рассказав об этом хорошей знакомой, я получил такой «нагоняй», словно сам был повинен в революции. «Он должен был!» — страшным голосом закричала вдруг дама, в целом весьма добросердечная.

«Должен был!» — таков обыкновенный упрек к последнему нашему Царю, исполненный прежде всего — неблагодарности. Мы похожи на блудного сына, который, вместо раскаяния, обратился бы к отцу с обличениями: «Ты один виноват в том, до чего я дошел! Ты не должен был меня отпускать! А ты должен был — пусть даже силой — удержать меня при себе!».

«Государь не хотел быть ни Петром, ни Иваном Грозным», — говорил о Николае II владыка Антоний Сурожский. Нашему соотечественнику, зачастую мечтающему о Сталине, вряд ли бы это понравилось.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции